Le saut de l’ange : Maud Marin

paquita | 8 juillet 2014

Ainsi je suis rare, peut-être sans pareil… Je l’avais lu dans un livre, où il était dit que l’androgyne vrai était exceptionnel, et que les statistiques répertoriées dans le monde occidental donnaient un chiffre qui n’atteignaient pas la centaine. Mais les descriptions de ces êtres exceptionnels comme moi étaient trop succinctes pour que je sois sûre de mon appartenance à ce type double, réunissant comme dans la légende le mâle et la femelle. Faisant de moi un ange.

Paru en 1988, ce livre-témoignage d’une bouleversante acuité, raconte le chemin de croix vécu par son auteure : une vie de souffrances et de combats, entre deux sexes.

Son calvaire commence à l’été 1945. Née prématurée avec une malformation sexuelle qui complique son identification à un genre déterminé, le joug familial décidera pourtant d’en faire un garçon. Elle sera Jean Marin ou rien. Dès ses premières années, Jean se sait “fille”. Son développement n’est pas celui des garçons dont il craint par-dessus tout la violence physique et verbale. Son corps et ses organes génitaux ignorent la puberté. Grand, frêle, imberbe, la finesse de ses traits ne laisse aucun doute et c’est sans doute cette “provocante nature” qui suscite l’intolérance générale. On voit mais on ne veut pas savoir, reconnaître l’erreur et surtout pas la réparer. Jean souffre de ce mépris familial et social dont la rigidité morale ne peut être discutée. Il faut se conformer, être un garçon, un bon élève, faire oublier les malheurs qui ont fait le lit des névroses familiales. Le climat y est lourd, complexe, à l’image de l’union de ses parents, une union de raison et de sacrifices. Et c’est le sacrifice de son bien-être auquel Jean sera contraint pendant des années.

Pourtant, à l’orée de mai 68, Jean découvre l’amour. Alors étudiant en droit, il est destiné à intégrer un poste de cadre dans l’administration. Elle est étudiante, juive et aveugle à son étrangeté. En pleine libération sexuelle, leur passion demeure platonique. Ils font des projets d’avenir que Jean ne pourra honorer, étant sexuellement inopérant et socialement nié dans son identité. Dans le même temps, toujours en quête d’une reconnaissance de sa féminité, il découvre le milieu de la nuit et des travestis, celui des transsexuels et surtout des opérés(ées). C’est une révélation et un objectif qu’il ne pourra atteindre qu’en brisant ses liens avec son amour de jeunesse mais aussi en se prostituant. Paradoxalement, c’est en exerçant cette profession O combien destructrice que Jean, devenant Maud, parviendra à se faire accepter et surtout désirer. Car elle est là, la plaie initiale, la plaie de l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte dont la société se détourne. Il est des douleurs tellement singulières, tellement troublantes, qu’on ne peut en souffrir la proximité… Le seul véritable contact devient alors un contact tarifé avec à la clé, la peur des fous, des flics, des macs, le racket, la hargne des autres filles, la déchéance physique et surtout un isolement affectif abyssal.

Après “un saut de l’ange” qui lui permet enfin de trouver l’accord avec elle-même, Maud renonce au “tapin” pour fuir un “turbin” placé sur sa tête et sauver sa peau. Avec une soif de reconnaissance et de justice inébranlables, Maud reprend ses études de droit et devient en 1979, la première avocate transsexuelle. Elle obtiendra le droit de rectifier son identité aux yeux de la loi, après de multiples examens médicaux et recours en justice. Une vie de combats épuisants qu’elle médiatisera et qui lui fera perdre son barreau. C’est là que s’efface la trace de Maud Marin, héroïne moderne, au destin si extraordinaire.

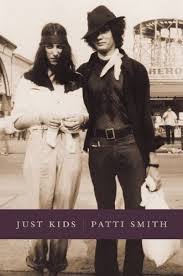

Qu’est-ce que la poésie ? Qu’est-ce qu’un vie d’artiste ? Deux questions auxquelles tente de répondre Patti Smith dans une autobiographie émouvante et remarquablement écrite. La poétesse y raconte les moments-clés de sa vie pendant lesquels elle entra en contact avec la lecture, la peinture et le rock’n'roll. Issue d’une famille pauvre mais soudée et attirée par la culture, Patricia Smith décidera très tôt de consacrer sa vie à la quête artistique. Après avoir tenté de gagner sa vie au moyen de petits boulots sous-payés, elle abandonne ses études et son premier enfant avant sa majorité, contrainte et forcée par le “qu’en dira-t-on” et sa pauvreté. Elle débarque à New-York à la fin des années 60, sans argent et sans connaissances. Économiquement et affectivement démunie, elle vivra dans la rue pendant quelques mois avant de rencontrer Robert Mapplethorpe, jeune artiste tourmenté et sincère. C’est un coup-de -foudre mystique. Ils deviennent inséparables, nourrissant mutuellement leur soif de création malgré la faim qui les tenaille pendant ces années de bohème. En dépit des difficultés, ils s’accrochent ensemble à leur rêve en travaillant sans relâche : le dessin et la poésie pour Patti, les collages et installations pour Robert. Les lieux (Chelsea Hotel, CBGB, voyage à Paris) et rencontres mythiques peuplées d’anonymes hauts en couleurs se succéderont (Janis Joplin, Jimi Hendrix, William Burroughs) avec pour effet de renforcer leur désir de créer, de collaborer avec d’autres artistes. Ainsi que le démontre ce témoignage d’une époque où tout semblait possible, rien ne naît de rien. Aucune création ne saurait surgir du néant car toute création trouve sa source dans la vie de l’artiste et sa perception des œuvres qui l’ont précédée. “Personne ne voit comme toi et moi Patti” répétera Robert Mapplethorpe à celle qui fut son amante, sa muse et son amie, jusqu’aux derniers instants. Entretemps, les gamins seront devenus des artistes de renommée internationale : Patti Smith sera chanteuse de rock’n'roll et Robert Mapplethorpe photographe. Tout deux innoveront par leur esprit avant-gardiste, marquant la seconde moitié du XXème siècle d’une empreinte profonde et singulière.

Qu’est-ce que la poésie ? Qu’est-ce qu’un vie d’artiste ? Deux questions auxquelles tente de répondre Patti Smith dans une autobiographie émouvante et remarquablement écrite. La poétesse y raconte les moments-clés de sa vie pendant lesquels elle entra en contact avec la lecture, la peinture et le rock’n'roll. Issue d’une famille pauvre mais soudée et attirée par la culture, Patricia Smith décidera très tôt de consacrer sa vie à la quête artistique. Après avoir tenté de gagner sa vie au moyen de petits boulots sous-payés, elle abandonne ses études et son premier enfant avant sa majorité, contrainte et forcée par le “qu’en dira-t-on” et sa pauvreté. Elle débarque à New-York à la fin des années 60, sans argent et sans connaissances. Économiquement et affectivement démunie, elle vivra dans la rue pendant quelques mois avant de rencontrer Robert Mapplethorpe, jeune artiste tourmenté et sincère. C’est un coup-de -foudre mystique. Ils deviennent inséparables, nourrissant mutuellement leur soif de création malgré la faim qui les tenaille pendant ces années de bohème. En dépit des difficultés, ils s’accrochent ensemble à leur rêve en travaillant sans relâche : le dessin et la poésie pour Patti, les collages et installations pour Robert. Les lieux (Chelsea Hotel, CBGB, voyage à Paris) et rencontres mythiques peuplées d’anonymes hauts en couleurs se succéderont (Janis Joplin, Jimi Hendrix, William Burroughs) avec pour effet de renforcer leur désir de créer, de collaborer avec d’autres artistes. Ainsi que le démontre ce témoignage d’une époque où tout semblait possible, rien ne naît de rien. Aucune création ne saurait surgir du néant car toute création trouve sa source dans la vie de l’artiste et sa perception des œuvres qui l’ont précédée. “Personne ne voit comme toi et moi Patti” répétera Robert Mapplethorpe à celle qui fut son amante, sa muse et son amie, jusqu’aux derniers instants. Entretemps, les gamins seront devenus des artistes de renommée internationale : Patti Smith sera chanteuse de rock’n'roll et Robert Mapplethorpe photographe. Tout deux innoveront par leur esprit avant-gardiste, marquant la seconde moitié du XXème siècle d’une empreinte profonde et singulière. Paru en 1953, L’arrache-cœur * est un roman moderne et particulièrement déstabilisant. L’invention langagière y fusionne avec la mise en scène d’une société aliénée, tandis que de purs fragments de poésie y côtoient des incongruités de tout poil :

Paru en 1953, L’arrache-cœur * est un roman moderne et particulièrement déstabilisant. L’invention langagière y fusionne avec la mise en scène d’une société aliénée, tandis que de purs fragments de poésie y côtoient des incongruités de tout poil : Paru en 1980 et sous titré Conte parabolique, Evguénie Sokolov est un roman concis au style classieux, tout-à-fait dans l’esprit fin-de-siècle et plus précisément “Je m’en foutiste”. Il se présente comme une grosse blague, voire un délire scatologique, mais recèle en réalité bien des pistes de lectures sur l’auteur, son œuvre, sa conception de la création ou encore sa vision des rapports humains.

Paru en 1980 et sous titré Conte parabolique, Evguénie Sokolov est un roman concis au style classieux, tout-à-fait dans l’esprit fin-de-siècle et plus précisément “Je m’en foutiste”. Il se présente comme une grosse blague, voire un délire scatologique, mais recèle en réalité bien des pistes de lectures sur l’auteur, son œuvre, sa conception de la création ou encore sa vision des rapports humains. Paru en 2001 et Prix Décembre la même année, Le Cri du sablier est le second roman de

Paru en 2001 et Prix Décembre la même année, Le Cri du sablier est le second roman de  Publié en 1929, A room of owner own est un essai éminemment précieux, tant par son discours que par sa forme. Le thème qu’il réfléchit - les femmes et le roman - a beaucoup nourri l’imaginaire masculin des romanciers, essayistes et autres psychanalystes. Il reste encore aujourd’hui bourré de clichés : Ah ! le “mystère” de la femme, cet être lunaire dont on ne peut saisir l’essence que par la poésie ou la forme romanesque, prolongement naturel, voire miroir de la psyché féminine…

Publié en 1929, A room of owner own est un essai éminemment précieux, tant par son discours que par sa forme. Le thème qu’il réfléchit - les femmes et le roman - a beaucoup nourri l’imaginaire masculin des romanciers, essayistes et autres psychanalystes. Il reste encore aujourd’hui bourré de clichés : Ah ! le “mystère” de la femme, cet être lunaire dont on ne peut saisir l’essence que par la poésie ou la forme romanesque, prolongement naturel, voire miroir de la psyché féminine… Voici une BD française (oui môssieur, oui mâdame) au format comic book et à l’esprit fanzine qui mérite le détour ! Constitués de treize récits, les Petits contes cruels pour grands enfants pas sages puisent aux sources du climat expressionniste avec une délectation communicative : perspectives bancales, personnages effrayants, histoires burlesco-morbides, bref tout ce qu’on aime !

Voici une BD française (oui môssieur, oui mâdame) au format comic book et à l’esprit fanzine qui mérite le détour ! Constitués de treize récits, les Petits contes cruels pour grands enfants pas sages puisent aux sources du climat expressionniste avec une délectation communicative : perspectives bancales, personnages effrayants, histoires burlesco-morbides, bref tout ce qu’on aime ! littérature dite de la transgression. C’est d’ailleurs à ce type de critère (écrivain souterrain, quasi-invisible du grand public) que l’on reconnait la plupart du temps, une œuvre originale et pérenne. Héritière du décadentisme et de la cruauté, solidement plantée entre les piliers de l’histoire littéraire que sont Huysmans et Sade, cette auteure sulfureuse au style classique mais nullement moribond, maniait avec brio une langue précise et brûlante, toujours exigeante. Ces fictions empruntaient souvent la forme du journal, le mode de la confession soudain exhibée. Ainsi c’est à un voyage initiatique que nous vous invitons, sur les terres grisantes de Gabrielle, à la lumière ténébreuse de deux de ces romans : Le nécrophile (1972) premier roman et “coup de maître” paru chez Régine Desforges et La marchande d’enfants (2003) publication posthume.

littérature dite de la transgression. C’est d’ailleurs à ce type de critère (écrivain souterrain, quasi-invisible du grand public) que l’on reconnait la plupart du temps, une œuvre originale et pérenne. Héritière du décadentisme et de la cruauté, solidement plantée entre les piliers de l’histoire littéraire que sont Huysmans et Sade, cette auteure sulfureuse au style classique mais nullement moribond, maniait avec brio une langue précise et brûlante, toujours exigeante. Ces fictions empruntaient souvent la forme du journal, le mode de la confession soudain exhibée. Ainsi c’est à un voyage initiatique que nous vous invitons, sur les terres grisantes de Gabrielle, à la lumière ténébreuse de deux de ces romans : Le nécrophile (1972) premier roman et “coup de maître” paru chez Régine Desforges et La marchande d’enfants (2003) publication posthume. d’imaginer le scandale que cette thématique morbide, pensée et élaborée par une femme a pu provoquer au début des années 70, est une gageure. On tentera simplement d’esquisser un croquis de ce texte somptueux, sans en dévoiler les arcanes majeures : un homme raconte à travers son journal intime sa préférence contre-nature pour la nécrophilie, terme qu’il ne s’attribuera que tardivement dans le récit. Antiquaire de profession, il nous fait pénétrer dans un univers mental ou les codes sociaux et la raison sont continuellement transgressés, où les goûts et les dégoûts s’inversent, où le plaisir se prend sans l’accord de l’autre-muet, dans l’angoisse et dans la honte. Le journal intime lui permet de se livrer “corps et âme” avec une candeur plus monstrueuse que l’acte lui-même, et de projeter à la face du lecteur absent (car le journal ne s’adresse qu’à soi-même) cette passion déliquescente qui le dévore, car les cadavres ne “durent” pas. Et cependant, la répétition de ces pratiques secrètes semble conférer une forme d’immortalité au geste nécrophile, une addiction même.

d’imaginer le scandale que cette thématique morbide, pensée et élaborée par une femme a pu provoquer au début des années 70, est une gageure. On tentera simplement d’esquisser un croquis de ce texte somptueux, sans en dévoiler les arcanes majeures : un homme raconte à travers son journal intime sa préférence contre-nature pour la nécrophilie, terme qu’il ne s’attribuera que tardivement dans le récit. Antiquaire de profession, il nous fait pénétrer dans un univers mental ou les codes sociaux et la raison sont continuellement transgressés, où les goûts et les dégoûts s’inversent, où le plaisir se prend sans l’accord de l’autre-muet, dans l’angoisse et dans la honte. Le journal intime lui permet de se livrer “corps et âme” avec une candeur plus monstrueuse que l’acte lui-même, et de projeter à la face du lecteur absent (car le journal ne s’adresse qu’à soi-même) cette passion déliquescente qui le dévore, car les cadavres ne “durent” pas. Et cependant, la répétition de ces pratiques secrètes semble conférer une forme d’immortalité au geste nécrophile, une addiction même. avait décidé d’explorer et de repousser jusqu’au bout, et du genre et de sa vie, les limites de l’indécence. Les limites de ce qu’une femme peut se permettre d’écrire, ce dont il faut lui rendre grâce. Nous sommes à la veille de la révolution française. Une femme raconte et conseille à une amie et “consoeur”, comment elle doit s’y prendre pour faire tourner son “commerce”. On aura compris par le titre, de quel type de commerce il s’agit. Moins angoissé car moins introspectif que Le nécrophile, ce roman historiquement informé, plonge le lecteur dans un voyeurisme délicieusement coupable. Il pose lui aussi la question de la norme sexuelle, de l’hypocrisie généralisée d’un siècle dans lequel le raffinement et la barbarie faisaient “bon ménage”. On peut parler de texte politique, au sens moral de ce que l’on nomme aujourd’hui le “politiquement correct” et au sens idéologique, l’humanisme censé fonder l’esprit de la révolution, révélant paradoxalement son côté obscur.

avait décidé d’explorer et de repousser jusqu’au bout, et du genre et de sa vie, les limites de l’indécence. Les limites de ce qu’une femme peut se permettre d’écrire, ce dont il faut lui rendre grâce. Nous sommes à la veille de la révolution française. Une femme raconte et conseille à une amie et “consoeur”, comment elle doit s’y prendre pour faire tourner son “commerce”. On aura compris par le titre, de quel type de commerce il s’agit. Moins angoissé car moins introspectif que Le nécrophile, ce roman historiquement informé, plonge le lecteur dans un voyeurisme délicieusement coupable. Il pose lui aussi la question de la norme sexuelle, de l’hypocrisie généralisée d’un siècle dans lequel le raffinement et la barbarie faisaient “bon ménage”. On peut parler de texte politique, au sens moral de ce que l’on nomme aujourd’hui le “politiquement correct” et au sens idéologique, l’humanisme censé fonder l’esprit de la révolution, révélant paradoxalement son côté obscur.

Linda Lê est l’auteur de dix-huit livres avec dernièrement ”In memoriam” (2007). Elle a également écrit trois chansons pour Jacques Dutronc, figurant sur l’album “brèves rencontres” (1995).

Linda Lê est l’auteur de dix-huit livres avec dernièrement ”In memoriam” (2007). Elle a également écrit trois chansons pour Jacques Dutronc, figurant sur l’album “brèves rencontres” (1995).